Лечение мочеполовых свищей у женщин остается сложным вопросом реконструктивной урогинекологии, поскольку требует значительного объема знаний и немалого практического опыта хирурга, а помощь женщинам должна предоставляться высококвалифицированными урологами с привлечением коллег гинекологов.

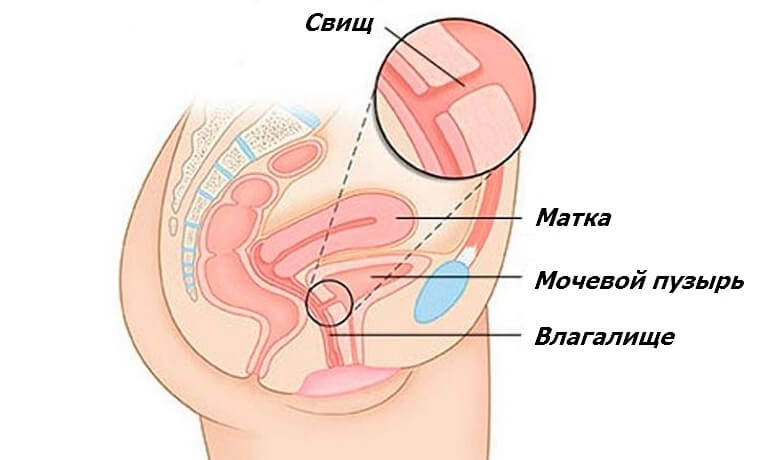

Мочеполовые свищи — одно из самых тяжелых заболеваний у женщин, приводящих не только к поражению органов, длительной и стойкой утрате трудоспособности, но и вызывающих моральные и физические страдания, нарушения менструальной, сексуальной и репродуктивной функций. Постоянное подтекание мочи из влагалища, невозможность применить мочеприемник делают непереносимо трудным нахождение женщины в коллективе и даже в семье.

По данным клиники Мауо (США), среди 303 операций по поводу мочеполовых свищей, 82% — возникли после гинекологических операций, 8% — в результате акушерских вмешательств, 6% — после лучевой терапии, 4 % — вследствие травм или прижиганий. Следует отметить, что 88% послеоперационных свищей – это последствия гистерэктомии. В развивающихся странах, в 90-95% случаев основной причиной образования мочеполовых свищей (пузырно-влагалищных и мочеточниково- влагалищных) является акушерская травма — обструктивные (затяжные) роды.

Длительное зажатие головкой плода задней стенки мочевого пузыря и уретры вызывает ишемию и некротизацию последних. Реже акушерская травма и образование мочеполовых свищей может быть вызвано хирургическими вмешательствами (кесарево сечение или гистерэктомия) с повреждением мочевого пузыря и мочеточников.

Причины возникновения

В этиологии всех свищей надо различать причины, которые повлекли за собой разрушение пузырно-влагалищной перегородки. В этом отношении первое место занимают роды; самой главной причиной здесь является гангрена от давления. Она происходит вследствие того, что какое-нибудь место в перегородке между мочевыми путями и половым каналом подвергается ненормально продолжительному и сильному давлению. Наиболее важную роль при этом играет узкий таз, а именно главным образом суженный в прямом диаметре. В подобных случаях головка задерживается во входе в таз и давит на те части влагалища и шейки, которые лежат между головкой и суженной истинной конъюгатой. Именно эти части при плоском тазе сильно растягиваются и оттягиваются кверху и потому понятно, что, с одной стороны, относительно легко происходят повреждения, а, с другой стороны, в истинной конъюгате вредному давлению может подвергнуться даже и влагалище. Головка, когда она вообще вставляется, участвует различными медленно меняющимися частями, инсультируемая же перегородка придавливается всегда на одном и том же месте.

О размерах силы, с которой происходит давление, можно судить по следам его на детском черепе. Так, в некоторых случаях на черепе видны полосы и углубления от давления, т. е. изгибы костей, мало того, на наиболее причастной точке головы, которая, как первая, выдержала наиболее сильное давление, вызвавшее благоприятную конфигурацию, образуется иногда гангрена от давления, которая может доходить до самой кости. Если таким образом становится понятной возможность и гангрены материнских мягких частей, то спрашивается, почему разрушение на передней стенке полового канала может иметь такие тяжелые последствия, между тем как на задней стенке, где резко выступающий промонторий, казалось бы, скорее представляет в этом отношении опасность, серьезные последствия наблюдаются гораздо реже. В этом отношении наблюдения показывают, что гангрена от давления несомненно встречается и здесь, но сообщение между родовым каналом и брюшной полостью предотвращается благодаря тому, что в окружности гангренозного места образуются предохранительные перитонеальные спайки.

Во всяком случае в процессе образования пузырно-влагалищных свищей надо принять во внимание, что сильное выступание симфизного хряща кзади, объясняющееся рахитическим процессом, является для передней стенки анатомическим предрасполагающим моментом; это обнаруживается также в столь частом участии влагалища, так как главный выступ симфизного хряща кнутри лежит несколько ниже, чем плоскость анатомического входа в таз.

Часть перегородки между пузырем и половым каналом, которая претерпевает давление, в итоге, вследствие расстройства кровообращения, становится некротичной и большей частью выделяется только через несколько дней после родов; однако в виде исключения при очень большой продолжительности родов, при сильном выступании симфизного хряща и сильных родовых схватках выделение некротического участка происходит уже во время родов.

Конечно встречаются и случаи, в которых повреждение перегородки вызывается непосредственно акушерской операцией. В редких случаях такое осложнение происходит от неумелого применения острых инструментов, или повреждение вызывается непосредственно костным осколком после перфорации головки.

При обыкновенных свищах с этим едва ли приходится считаться. Гораздо важнее то обстоятельство, что операция, которой заканчиваются роды, в весьма значительной степени оказывает давление на угрожаемое уже место. Кратковременное давление при совершенно здоровом половом канале, конечно, гораздо менее опасно, чем длительное, но если слабое место уже имеется, то давления щипцов, краниокласта или кефалотриба вполне достаточно, чтобы, вследствие внезапного повышения давления, получился дефект. Даже если пузырно-влагалищный свищ образуется непосредственно после операции, то этим еще не доказано, что дефект произошел благодаря именно инструменту; всегда еще возможно, что давление инструмента вызвало только опасное повышение давления.

В зависимости от положения части, ущемленной между головкой и симфизом, получаются маточно-пузырные свищи, маточно-пузырно-влагалищные или пузырно-влагалищные свищи.

Уретрально-влагалищные свищи, в общем, очень редки. Зависит это от того, что влагалище только в виде исключения оттягивается кверху так высоко, что мочеиспускательный канал попадает в область подверженного давлению места. Точно так же и мочеточниково-пузырно-влагалищные и мочеточниково-влагалищные свищи образуются при вышеуказанных условиях, когда место впадения мочеточника в пузырь попадает в область давления черепа или какой-либо части ребенка. В процессе заживления и рубцевания поврежденный мочеточник может прижить так, что впадает во влагалище в самом наружном крае свища или даже несколько в стороне от его края.

В тех случаях, когда нельзя допустить этот способ образования, мочеточниково-влагалищные и мочеточниково-маточные свищи, в общем, следует поставить в еще более тесную связь с оперативным окончанием родов. Случаи эти большей частью объясняются непосредственным повреждением мочеточника со стороны родовых путей.

Для понимания анатомических отношений свищей нужно иметь в виду дальнейший ход их образования и заживления. Так как в большинстве случаев дело идет об отторжении некротического струпа, то ограничение процесса зависит от жизнеспособности окружающих частей и характера существующих здесь патогенных микробов. Благодаря легко присоединяющимся процессам разложения, а также часто наступающей при всех долго длящихся родах инфекции, трудно наперед предвидеть величину дефекта. Образовавшийся свищ покрывается грануляциями, которые ведут к самым разнообразным видам рубцевания. Пузырно-влагалищные свищи таким путем очень редко заживают сами собой; напротив большей частью образуются рубцы, которые часто могут даже значительно затруднять оперативное лечение. С другой стороны грануляции влияют на процесс заживления благоприятно, когда естественные процессы обратного развития ведут к сближению и утолщению краев свища, как это бывает особенно при пузырно-маточных свищах. Конфигурирующаяся затем шейка превращает первоначальный губовидный свищ в более длинный ход, и этим объясняется тот факт, что подобные свищи часто заживают сами собой.

Помимо этих, находящихся в зависимости от родов, свищей, все остальные виды свищей очень редки. Чаще всего еще наблюдается разрушение пузырно-влагалищной перегородки при раке, когда он берет свое начало в шейке, влагалищной части, влагалище или пузыре; точно так же понятно образование свища при таком процессе, как например туберкулез мочевого пузыря.

Классификация

Современная систематизация везико-вагинальных свищей наиболее полно отображает характеристики фистул и является эффективным инструментом выбора оптимального хирургического вмешательства, прогнозирования особенностей послеоперационного периода. В основу классификации положены три ключевых критерия, позволяющие полностью описать свищ:

- Протяженность фистулы . В зависимости от расстояния между наружным и внутренним отверстием различают свищи длиной свыше 35, 26-35, 15-25, короче 15 мм.

- Диаметр свищевого канала . Показатель оценивается по максимальному поперечнику пузырно-влагалищной фистулы и может составлять до 15, 15-30, более 30 мм.

- Стадия рубцевания . Различают свищи без фиброза или с его начальными проявлениями, умеренным или тяжелым фиброзом, особыми обстоятельствами (послелучевыми изменениями и др.).

Также рекомендуется учитывать рубцовую деформацию органов, между которыми сформировался урогенитальный свищ. При начальных нарушениях длина влагалища не изменена или составляет не меньше 6,0 см, емкость мочевого пузыря сохранена. О более сложном расстройстве свидетельствует укорочение влагалища менее 6 см и уменьшение интравезикальной емкости.

Симптомы

Главное явление при всех пузырно-влагалищных свищах составляет непроизвольное выделение мочи. При сообщении между пузырем и маткой или влагалищем непроизвольно выделяется все количество мочи. Только в исключительных случаях, при определенном положении тела, может получиться клапанообразное закрытие свища, причем моча выделяется тогда не постоянно, а только при сокращении брюшного пресса. Точно также в лежачем положении, хотя и очень редко, происходит, благодаря определенным условиям давления в брюшной полости, временное закрытие свища входом во влагалище. Закрытие это, конечно, неполное.

В некоторых случаях моча то вытекает сама собой, то может быть выведена произвольно. Если это не объясняется, что бывает редко, клапанообразным закрытием свища, то обстоятельство это является характерным признаком мочеточниково-влагалищного свища; именно, моча из одного мочеточника стекает в пузырь и выделяется из него произвольно, моча же из другого мочеточника продолжает беспрестанно выделяться во влагалище.

Важным последствием пузырно-влагалищных свищей являются мацерация и экскориации наружных половых частей, так как по ним постоянно стекает моча, подвергающаяся аммиачному разложению; иногда развиваются также гипертрофия папиллярного слоя и более обширные разращения. Если моча выделяется непроизвольно, то очень скоро наступает значительное уменьшение емкости пузыря и вместе с тем общее утолщение его стенок. Часто, хотя далеко не всегда, одновременно имеется и воспаление мочевого пузыря, особенно в окружности краев дефекта.

Далее может наступить облитерация мочеиспускательного канала. В таких случаях можно предположить, что в области внутреннего отверстия мочеиспускательного канала наступило также гангренозное разрушение, которое, заживая с образованием грануляций, привело к закрытию канала.

Весьма неприятные осложнения представляют далее образование рубцов во влагалище и различные изменения положения его; они затрудняют не только диагностику, но в особенности и необходимое для излечения обнажение свища. Если дефект велик, то чрез него нередко выпячивается пузырь во влагалище; при очень большом дефекте вывороченный пузырь, на котором часто легко можно видеть оба мочеточника, иногда выпячивается даже из влагалища в виде опухоли величиной с яблоко.

Все виды свищей могут повлечь за собой заболевания почек. Вследствие того, что в пузыре всегда остается небольшая часть мочи, которая разлагается, развивается воспаление, которое может распространиться вверх через мочеточники; однако это бывает не особенно часто.

Уретрально-влагалищные свищи не дают никаких явлений и большей частью открываются случайно, так как сама больная не знает, выделяется ли моча через нормальное или патологическое отверстие мочеиспускательного канала.

Осложнения

В основном операция проходит довольно успешно. Из возможных осложнений можно отметить рецидив. При его возникновении операция осуществляется повторно, но уже методом Мартиуса.

Довольно редко отмечается:

- пузырно-мочеточниковый рефлюкс;

- гиперактивность мочевого пузыря.

В этих случаях пациентке выписывается антимускариновые средства.

Обратитесь в клинику «УРО-ПРО» за грамотной помощью. Не занимайтесь самолечением, это поможет избежать осложнений в будущем.

Запишитесь на прием прямо сейчас, заполнив онлайн-форму на нашем сайте.

При свищевом соединении мочевого пузыря и вагины возрастает вероятность хронических воспалительных заболеваний мочевыводящих органов (цистита, уретрита), в том числе восходящей инфекции, вызывающей уретериты и пиелонефриты. Поступление мочи в полость влагалища зачастую сопровождается изменением кислотности влагалищного секрета, развитием вагинозов, кольпитов, экзоцервицитов.

В свою очередь, это повышает риск возникновения эндоцервицитов, эндометритов, сальпингитов, аднекситов, вызванных активировавшейся условно-патогенной флорой. Увеличивается вероятность неопластических процессов. Зачастую у женщин нарушается сексуальная жизнь, наступает бесплодие.

Эффективность оперативного лечения при гинекологических фистулах равна 80-100%. Эффективность лечения лучевых свищей снижается до 50-60%.

Возможные осложнения, возникающие после операции:

- отсутствие полового влечения;

- изменение качества и продолжительности полового контакта;

- нарушения психоэмоционального характера;

- воспаление слизистой влагалища;

- бактериальное поражение почек (пиелонефрит);

- воспалительный процесс на стенках влагалища (вагинит);

- сужение стенок влагалища (стеноз);

- бесплодие.

Диагностика

На существование ненормального сообщения между влагалищем и родовым каналом с большой вероятностью указывают уже жалобы больных; о существовании же мочеточниково-влагалищного свища можно этим путем заключить почти с полной уверенностью.

Для точного распознавания пузырно-влагалищного свища надо прежде всего произвести комбинированное исследование; этим путем можно легко распознать все более крупные свищи, если при этом нет никаких других осложнений. В таких случаях производят исследование зондом; вводят сначала заднюю половину, приподнимают вверх передней половиной всю переднюю стенку влагалища и затем дают ей медленно спускаться сверху вниз. Если при этом становится видным свищ, то вводят зонд в мочеиспускательный канал и через свищ во влагалище. В случаях, осложненных образованием больших рубцов и сужениями, также можно видеть, что моча выделяется из влагалища; в некоторых случаях удается также прощупать свищ пальцем со стороны влагалища и провести через него в пузырь зонд, который встречается в последнем с проведенным через мочеиспускательный канал катетером. Если при образовании больших рубцов возникают сомнения, не участвует ли в процессе только мочеточник, то для решения вопроса можно прибегнуть к впрыскиванию в пузырь окрашенных жидкостей, чтобы убедиться, удерживается ли жидкость в пузыре или она вытекает через влагалище.

При пузырно-влагалищном свище важно установить, участвует ли мочеточник. Поэтому при всех более значительных свищах следует тщательно осмотреть края и в сомнительных случаях произвести катетеризацию обоих мочеточников через мочеиспускательный канал.

Распознать пузырно-маточные свищи легко, так как после обнажения влагалищной части матки можно заметить выделение мочи из наружного маточного зева. Нет надобности всегда стремиться к более точному выяснению локализации свища; это часто может оказаться даже нецелесообразным, так как можно нарушить процесс самопроизвольного заживления свища. Когда установлено существование пузырно-шеечного свища, то исследование для более точного определения локализации следует предпринимать не раньше 8 недель после родов.

Мочеточниково-влагалищные свищи можно распознать на основании того, что при характерных жалобах больной имеется относительно маленький свищ, через который зонд может быть проведен только по направлению к почке, далее на основании того, что окрашенные жидкости остаются только в пузыре, в то время как из влагалища выделяется неокрашенная моча, наконец, по тому, что при временном закрытии свища наступают бурные явления острого гидронефроза почек.

Уретрально-влагалищные свищи, благодаря своему низкому положению, распознаются легко.

В дифференциально-диагностическом отношении важно отличие от паралича сфинктера пузыря. Вопрос этот может возникнуть, однако, только при маленьких свищах и разрешается путем очень сильного наполнения пузыря окрашенными жидкостями.

Проявления по стадиям

Воспаление бартолиновой железы имеет несколько стадий развития, поэтому наличие симптоматики зависит от того начальный это недуг либо уже запущенный. Также свои особенности в проявлении есть у хронической формы патологии и рецидивирующей. Рассмотрим подробней в таблице.

Незначительное поражение бартолиновой железы, а точнее, его протока. Данный этап развития именуют каналикулярным бартолинитом либо каналикулитом.

- видное покраснение больших половых губ;

- возникновение болевого синдрома при ходьбе (трение поражённого места) и мочеиспускании;

- появление отёчности в области протоков бартолиновой железы (заметно при прощупывании).

- значительная отёчность половых губ, часто достигающий области вагины;

- сильная болезненность опухших половых губ, которая становится острее при физическом воздействии.

- выраженное покраснение на изначальном месте воспаления;

- признаки интоксикации организма.

Лечение

При недавно образовавшемся пузырно-влагалищном свище надо сперва попытаться достигнуть заживления естественным путем. При маточно-пузырных свищах для этого достаточно одного спокойного положения на спине; весьма целесообразно, однако, ввести еще в мочеиспускательный канал катетер для отведения мочи из пузыря. Гораздо меньше шансов имеет такая попытка при пузырно-влагалищных свищах. Только при свищах вследствие повреждения пузыря при влагалищных операциях можно также сделать попытку достигнуть заживления путем длительного отведения мочи из пузыря; большей частью этим путем достигается уменьшение свища, но на полное заживление его нельзя рассчитывать с такой уверенностью, как при пузырно-маточных свищах; при пузырно-влагалищных свищах, образовавшихся благодаря родам, такая попытка, как правило, не приносит успеха.

Если по истечении 6-8 недель пузырно-маточный свищ не зажил, то надежда еще не совсем потеряна, хотя самопроизвольное закрытие его уже мало вероятно. При пузырно-влагалищных свищах должно уже раньше обнаружиться существенное улучшение для того, чтобы вообще еще можно было рассчитывать на успех.

Прогноз и профилактика

Риск повторного образования свища после оперативного лечения удается снизить за счет правильной предоперационной подготовки и соблюдения техники вмешательства. Наиболее высокая частота рецидивирования — от 15% до 70% — наблюдается при постлучевых пузырно-влагалищных фистульных ходах. При травматических свищах эффективность фистулопластики достигает 92-96%. Планирование беременности после операции допускается не ранее чем спустя 1,5-2 года с родоразрешением методом кесарева сечения. В целях профилактики расстройства рекомендованы регулярные осмотры у гинеколога для раннего выявления заболеваний, требующих хирургического лечения, своевременная постановка на учет для снижения риска осложнений в родах, бережное ведение родов, технически точное выполнение гинекологических, урологических операций.

Уретрально-влагалищные свищи

Может быть применим любой тип обезболивающего препарата. На практике анестезиологи чаще всего прибегают к введению новокаина с адреналином. Непосредственно сама операция осуществляется согласно следующему алгоритму:

- Проверяется проводимость уретры. Для этого используют металлический катетер.

- Очерчивающий разрез слизистой вокруг отверстия.

- Продольный разрез слизистой, направленный к шейке матки.

- Отслаивается стенка методом расщепления.

- Проверка тканей на подвижность.

- Надо освежить края свищевого хода.

- Наложение швов.

- Введение в мочевой пузырь катетера Фолея.